コラム

第1回

「DXってなんだっけ」

最近、DXという言葉をよく耳にするけど…

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、デジタル技術が人々の生活をあらゆる面で変化させることを意味するコトバです。トランスフォーメーションとは、“変化・変革”という意味の英語(Transformation)で、英語圏では接頭辞のTransを”X”と書く慣習があるため、Digital Transformation はDTではなく、DXと書くようになりました。

昨年12月に東京ビックサイトで開催された「建設DX展」は、3日間で3万人を超える来場者を集めたそうで、建設業におけるDXの関心の高さがうかがえます。協栄産業も昨年に引き続きこの展示会に出展し、大きな反響がありました。

建設DX展(2022年12月)の様子

(協栄産業ホームページより)

日本のDXはいつから始まった?

DXというコトバの起源は意外に古く、いまから20年ほど前の2004年頃に、北欧スウェーデンで誕生したとされます。その後、ながらくこのコトバが日の目を見ることはなかったようですが、新型コロナウイルスの感染拡大で私たちの働き方が大きく変わり、今あらためて経営の重要なキーワードとして注目を集めるようになりました。

日本では、2018年12月に経済産業省が「産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進」という施策を発表し、そこからDXというコトバが一般に普及するようになりました。この2018年が、日本における「DX元年」といえます。

経済産業省は、DXに関するレポートのなかで、日本企業がデジタル化に取り組まなければ、他の国との競争上の優位性を失い、2025年から2030年にかけて年間12兆円もの経済的損失を被ると予測しています。あらたにデジタル庁が設置されたのも、このような危機感があるからだと考えられます。

DXとデジタル化の違いは?

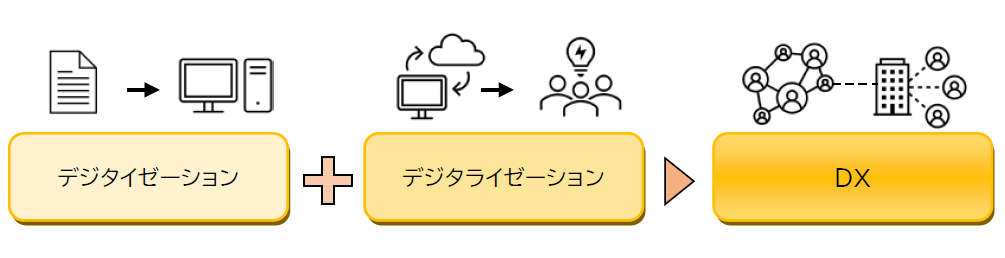

しかし、DXを上手く説明しろと言われると、これがなかなか難しいのです。そもそも、DXとデジタル化は、どこが違うのでしょうか。本コラムでは、デジタル化を3つのフェーズに分けて考えることにします。

1.デジタイゼーション(Digitization)

2.デジタライゼーション(Digitalization)

3.デジタルトランスフォーメーション(DX)

ここで、デジタイゼーションとデジタライゼーションは、DXを推進するために必要なステップであると考えます。この二つが実現したのちに、DXの取組みが始まります。

デジタイゼーションは、これまで紙などで扱ってきた資料をデジタル化することで、業務の効率化を図ろうという取組みです。パソコンなどを使って業務フローを部分的にデジタル化することが多く、これは「ツールのデジタル化」です。

デジタライゼーションは、特定の業務プロセスをまるごとデジタル化し、あらたな付加価値やビジネスモデルを生み出すことで、これは「プロセスのデジタル化」です。

ただし、この段階ではまだ企業全体のデジタル化は実現できていません。DXは、個別の業務プロセスだけではなく、仕事や組織全体をデジタル化することで、ビジネスモデルや企業の在り方そのものを変革(トランスフォーメーション)させていくことで、これは「ビジネスそのもののデジタル化」といえるでしょう。

DXの「X」はトランスフォーメーション

つまり、DXとデジタル化は、その目的が違うのです。デジタル化の目的は、主に業務の効率化にありますが、DXはトランスフォーメーション(変革)なので、業務を変革することが目的となります。

たとえば、帳簿付けを紙と電卓で行っていた会社が、パソコンと会計ソフトを導入して、経理業務が短時間で済むようになったなら、これはデジタル化による業務の効率化となります。経理という業務の基本的な役割は変わりませんが、デジタル化によって業務が大幅に効率化し、生産性が向上すれば、企業にとって大きなメリットとなります。

しかし、この会計ソフトのデータを、顧客管理や原価管理にフィードバックするような業務フローをつくり、組織の「変革」につなげていくことまでやれば、これはDXの“はじめの一歩”となります。

よく、デジタル化は「戦術」であり、DXは「戦略」であるといいます。企業の戦略やビジョンの中に、デジタル技術をどう取り入れ、活用していくか。これがDXの実現、そして成功の大きなポイントとなるのではないでしょうか。