コラム

第25回

「テセウスの船」

はじめに

居酒屋での話題?”哲学的科学の回”第3弾です。

子供の頃

テレビで見て大きな衝撃を受けました

「ハエ男の恐怖」と聞いて、その映画を見たことがあると言う方は少ないと思います。ネタバレになりますが、あらすじをお話しします。

物質電送装置を発明したある科学者が自分を実験台に電送実験を行いますが、装置内にいたハエと電送する自分の解析結果が混在し、頭と片腕がハエの人間と頭と片腕が人間のハエが誕生してしまうSFホラー映画です。

結果的に科学者は彼の妻の助けを借りプレス装置で潰されるのですが、妻の話を信用できず彼女の殺人を疑った刑事が庭で蜘蛛の巣に捕まり「HELP!」と叫ぶ人間の頭と片腕を持ったハエを石で潰してしまうというショッキングなラストで終わります。(どっちが人間でどっちがハエか?が最後のオチです。)

多くの方は名匠デヴィッド・クローネンバーグ監督、"ジュラシック・パーク"で有名なジェフ・ゴールドブラム主演のリメイク版「ザ・フライ」の方がなじみがあるかもしれません。(ラストは全く異なる終わり方ですが、後味の悪さでは負けません。)

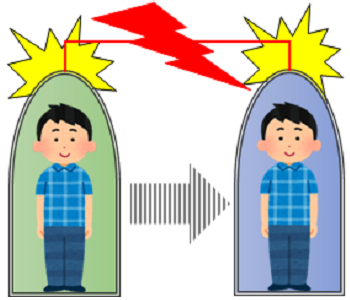

この電送装置の仕組みは、形状を含め元の体を原子レベルまで解析・データ化し別の場所に3Dプリンタよろしく再度生成するというもの。SFの域をでない技術ですが、もし完成すれば解析データを修正することで、全ての病気はなくなり、実質的な不老不死が実現します。

元の体は分解されますが、新しく生成された体はオリジナルと言えるのでしょうか?もし元の体を分解しそびれた場合両方ともオリジナルなのでしょうか?”いろいろと考えさせられる映画です。

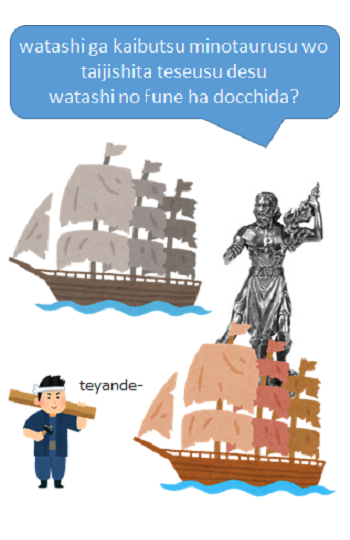

ギリシャ哲学者たちの「テセウスの船」論争

表題の話に戻りますが、ギリシャ神話に出てくる怪物ミノタウロスを退治した英雄テセウスが世界を冒険するのに利用した「テセウスの船」が長い期間保存されていたという伝説があります。

筆者は東元俊哉先生の画風が好きですが、「テセウスの船」と言っても人気コミックやドラマの話ではありません。

長期間保存することになったギリシャ神話の「テセウスの船」は、美観を保つために劣化した部位を新しい部材に交換する修復を繰り返しました。その結果最終的にはすべての部位が新たな部材に置き換わったとされています。すべての部材が置き換わったのであればそれはもはや「テセウスの船」と呼ぶことができないのでは?修復した”船大工”さんが交換した元の部材をすべて保管し組み立てしなおしたらどっちが「テセウスの船」なのだろうか?論争好きな古代ギリシャの哲学者たちはこの逸話をもとに議論を繰り広げていたそうです。

彼らは、”同一”の定義を議論していたと考えられます。”同一”の定義としてよくあげられるのが、①同じ容姿は維持している。②構成する材料が同じである。③同じ機能を有している。④同じ目的を持った存在である。⑤客観的に多くの関係者に認められている。などがあります。「ヘラクレイトスの川」や「おじいさんの古い斧」「ディヴィットソンのスワンプマン」なども同じ問題を投げかけています。(気になる人はググってください。)

人間の細胞は

37兆個とも60兆個とも言われています

では生物の場合はどうでしょう。哺乳類である人間の”あなた”の場合はどうでしょうか?。幼少の頃の”あなた”と現在の”あなた”は"同一"と定義できるのでしょうか?もちろん医学的にも法律的にも"同一"の存在です。

しかし、一部の細胞を除きほとんどの細胞は新陳代謝により日々入れ替わり、同じ細胞はほぼ存在していません。また、面影はあるものの容姿も異なり、機能も生存目的(僕は君のために生きているw。)も異なります。先の”同一”の定義であてはまるのは、設計図とも言える遺伝子以外では、⑤の”客観的に多くの関係者に認められている”だけになります。

チャップリンの"父権認知裁判"でもわかるように、科学的な根拠よりも”客観的に多くの関係者に認められている”事が優先されるのが現実です。科学的根拠は裁判官と陪審員を説得する材料でしかありません。

企業や団体、グループなども同じです

経営陣も含め社員が入れ替わっても、事業内容が大きく変わっても、会社名が変わっても、正規の届け出がなされ、登記された会社組織に変更がなければ"同一"の企業とみなされます。”モーニング娘”や”なんとか48、46”のようなアイドルグループもメンバーが入れ替わっても、キャラやコンセプトが変更になっても、多くの人から"同一"の存在と認識されています。

むりやり建築の話題にシフトします

建物はどうでしょうか?日本では高度成長期に”スクラップ&ビルト”という言葉がカッコよく聞こえたからか、建て替えが頻繁に行われ、コンクリートのビルであっても西欧と比較するとその実質的な寿命はたいへん短かったと言えます。

法隆寺や五重塔、神社・仏閣、武家屋敷、歴史的偉人の邸宅などの日本の技術を考えると、なぜ?と疑問に感じますが、高度成長期の日本は狭く高価な土地に比べ比較的安い建築費による経済効果を考えた結果だったと思います。

また、江戸時代の都会は地震と火事に悩まされ、庶民はしっかりした建物を建てても”もったいない”と考えていたかもしれません。さらに江戸の華のひとつである火事の消火は延焼を防ぐため家を壊すことが主体で、庶民の住宅は頑丈な作りにあえてしなかった事が後々の人々の感性に影響を与えたとも言われています。

しかし現在、耐震、耐火、リノベーション、リフォームの技術も向上し古いマンション、オフィスビルも解体することなく生まれ変わることができるようになりました。新しく生まれ変わった建物は元の建物と同一と考えてよいのでしょうか?この場合もおそらくはオーナーも含め”客観的に多くの関係者に認められている事”が条件になるように思います。

建築基準法の規制で古い建物でも建て替えができない場合がありますが、ある一定の基準を満たせば改築の名目で大がかりなリフォームが可能となります。朝日放送テレビ「大改造!!劇的ビフォーアフター」を思い出す人も多いと思います。しかし多くの人は”同一”の建物と認識していないでしょう。

最後に

”同一”の定義は大変難しく、誰でもが納得する答えを持っている学者さんも少ないと思います。

この、"誰でも納得する"の意味も”客観的に多くの関係者に認められている”という事なのですがw。

船にしても建物にしても所有者が、また人間の場合本人や家族が同一であると関係者に認知させる事が必要になるのだと思います。

蛇足になりますが、施工以前に算出する建築積算も、あくまで限りなく現実に近い予想数量を導き出す作業と考えた場合、算出した数量や金額が、施主、設計者、施工者など、”客観的に多くの関係者に認められている”事が重要なのだと思います。

”哲学的科学”の回でした。