コラム

第35回

「建築設計の

新たなパートナー『AI』」

BIMとAIの融合

このコラムでは、BIMの進化について様々な角度から考察してきました。BIMは建築設計業務を大きく変えてきましたが、ここにきてBIMはAIとの融合でさらに進化のスピードを速めています。

私たちはAIとどう向き合うか

日々のニュースで目にしない日はないほど、AI(人工知能)は私たちの社会に急速に浸透し始めています。その圧倒的な進化のスピードに、大きな期待を寄せる声がある一方で、「自らの仕事がAIに奪われてしまうのではないか」という漠然とした不安を感じている方も少なくないでしょう。これは建築の世界も例外ではありません。

しかし私たちは、AIを「仕事を奪う脅威」ではなく、「人間の創造性を拡張する強力なパートナー」として捉えるべきだと考えています。これは、建築という領域にこそ、AIの能力を最大限に活かし、同時に人間ならではの価値がより一層輝く未来が待っていると確信しているからです。

AIに仕事を奪われるのではなく、

AIを使う人に仕事を奪われる

ここで、近年よく語られる一つの警句に耳を傾けてみましょう。それは「AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使う人に仕事を奪われる」という言葉です。これは、単にAIというツールを使えるか否かという技術的な差を問題にしているのではありません。AIの登場によって、仕事の本質と、そこで求められる人間の能力が根本から変わることを示唆しています。では、建築設計の現場ではどうでしょうか。

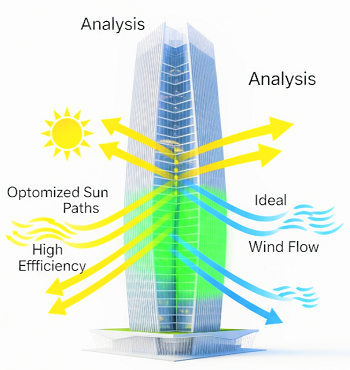

AIが得意とするのは、膨大なデータの処理、高速な計算、そして条件に基づいた無数の選択肢の生成です。建物の法規チェック、構造計算、環境シミュレーションといった、精度と速度が求められる作業は、今後ますますAIが担うことになるでしょう。そのとき、人間にしかできない、より本質的な仕事が浮かび上がってきます。

人間にしかできない本質的な仕事って?

では、AIにできなくて、人間にしかできない「本質的」な仕事って、いったい何でしょうか?この答えには様々なものが当てはまると思いますが、建築設計という仕事に関して考えると、次のようなことではないかと思われます。

1.「問い」を立てる力(課題設定能力):

AIは与えられた問いに最適な答えを出すことはできますが、「解くべき問い」そのものを自ら生み出すことはできません。「この地域が抱える社会課題は何か」「この建築を通じて、人々の暮らしをどう豊かにしたいのか」といった、プロジェクトの根幹となるビジョンや課題を設定するのは、人間の役割であると考えられます。

2.文脈を読み解き、価値を判断する力(意思決定能力):

AIが提示する何百ものデザイン案は、すべてが数値上は「正解」かもしれません。しかし、その中から、その土地の歴史や文化、クライアントの言葉にならない想い、そして「心地よさ」や「美しさ」といった定量化の難しい価値観を汲み取り、それを建築物という一つのカタチとして統合し、決定を下すのは、いまのところ深い洞察力を持つ人間にしかできない営みであると考えられます。

3.共感し、未来を共有する力(コミュニケーション能力):

建築という仕事は、クライアントや施工者、地域の人々など、多くの人との対話の中から生まれます。相手に共感し、ビジョンや価値観を共有し、合意を形成していくプロセスは、現在のAIには代替不可能であると考えられます。

これらの本質的な仕事は、いまのところ人間にしかできないものですが、いずれAIもそうした能力を獲得するでしょう。そうした時代が早晩訪れることは必至ですが、その時に私たちは慌てずに、AIを自らの手足や翼のように使いこなし、人間だからこそ可能な、より創造的で本質的な仕事に集中することが求められるようになるのです。

未来への投資としての「AI建築教育」

では、このような「AIを使いこなせる人材」は、どのようにして育つのでしょうか。その答えは、高等教育、特に建築を志す学生たちが集う大学や専門学校における教育の変革にあります。

すでにいくつかの学校では、「AIの使い方」を教える授業が始まっています。しかし、それだけでは不十分です。学生時代から、AIとの協働を前提とした新しい設計プロセスを体験し、試行錯誤することが不可欠です。AIが導き出した答えを鵜呑みにせず、批判的に吟味し、自らの設計思想と融合させていく思考の訓練。AIによる設計の責任の所在といった、新たな倫理観の醸成。これら全てが、これからの建築教育には求められます。

AIを使いこなす次世代の担い手を育てることは、単に一企業の、あるいは建築業界だけの課題ではありません。それは、日本の国際的な競争力を高め、ひいては環境問題をはじめとする複雑な社会課題を乗り越え、真に豊かで持続可能な社会を築くための、最も確実な「未来への投資」と言えるでしょう。

私たち協栄産業も、未来を担う若い世代と共に、新しい時代の建築づくりへ挑戦を続けていきたいと考え、今後も大学等での先進的な教育活動を続けてまいります。