コラム

第36回

「建設DXの

カナメ『新KKD』とは」

建設業界が直面する構造的な課題

前回のコラムでは、AIが建築設計にもたらす変革の可能性と、これからの建築教育の重要性について議論しました。今回はその続編として、建設業界全体が直面するより根深い課題、すなわち深刻な生産人口の減少と担い手不足、そしてその解決策として喫緊の課題となっている建設DX(デジタルトランスフォーメーション)について、教育現場での具体的な取り組みを交えながら掘り下げていきます。

建設DXが目指すもの

日本の生産年齢人口が減少の一途をたどる中、建設業界の担い手不足は他の産業と比較しても特に深刻な状況です。このままでは、社会インフラの維持更新や新たな建設プロジェクトの推進に大きな支障をきたす未来が、すぐそこまで迫っています。

この危機的な状況を打破し、持続可能な建設業を実現するためのカギが、建設DXの推進です。その中核を担うBIMの活用は、国土交通省もBIM図面審査制度の導入を後押しするなど、官民一体でその普及が進められています。

「KKD」から「新KKD」へ

しかし、単に最新ツールを導入するだけでは、真の変革は起こりません。重要なのは、そこで働く人々の意識と働き方そのものを変えることです。

私たちは、これからの建設業界が目指すべき姿を『新KKD』という言葉で表現したいと考えています。

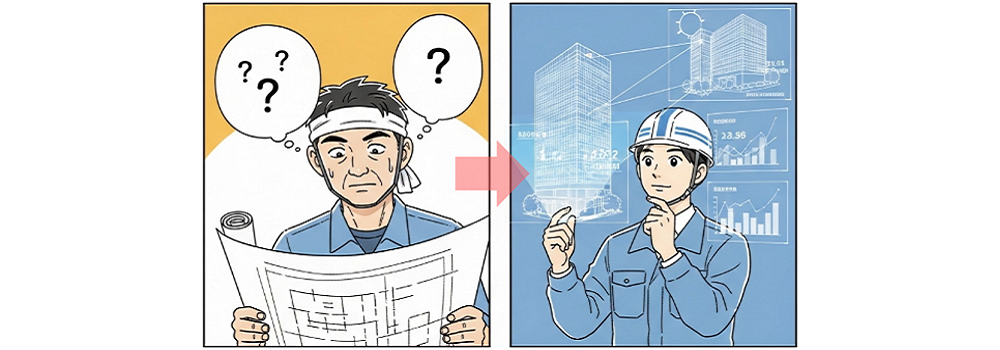

これは、長らく業界の精神的支柱とされてきた「Keiken(経験)・Kan(勘)・Dokyou(度胸)」を、現代に合わせて進化させた新しい行動指針です。すなわち、「Keiken(経験)」という実地の知見は尊重しつつ、そこにBIMによる「Kashika(可視化)」と、データに基づき合理的な判断を下す「Data-driven(データ駆動)」を組み合わせる。これこそが、生産性を飛躍的に向上させる『新KKD』の考え方です。

これまでの「KKD」から「新KKD」へ

高等教育の現場から始まる変革の芽:

大学での試み

では、この「新KKD」を体現できる人材は、どのようにして育つのでしょうか。その答えは、大学や専門学校といった高等教育の現場にあります。

2025年7月17日、日本大学生産工学部(千葉県習志野市)の建築工学科4年次の授業「スタジオ演習V」において、この「新KKD」をテーマにした特別な講義が実施されました(2025年7月18日付 日刊建設工業新聞2面に掲載)。BIMプラットフォーム「BIMXD」を開発するNexceed社の技術者を講師に迎え、学生たちと共に、BIMを単なる3Dモデルではなく「データベース」として活用し、課題解決へと導く演習を行ったのです。

この講義では、BIMの施工データベースから発注ミスが現場に与える影響を数値化し、複数のデータを統合・分析することで「今日発注すべき部材」を論理的に特定する、という具体的な課題に取り組みました。これはまさに、勘や度胸に頼るのではなく、可視化されたデータに基づいて判断を下す『新KKD』の実践です。

高等教育の現場から始まるDX変革

この授業の中でNexceed社の吉田社長が語られた「BIMをデータベースとして生かし、『新KKD』へと転換していきたい」という言葉は、私たち協栄産業の目指す方向性と完全に一致します。学生たちが、現場での経験とデジタル技術の両方を理解し、データ活用によって現場の仕事がどう変わるのかを肌で感じること。これこそが、未来の建設業界を担う「BIMネイティブ世代」を育成する上で不可欠な教育なのです。

未来への投資としての『新KKD』人材育成

この日本大学での取り組みは、Nexceed社と一般社団法人BIM教育普及機構、そして協栄産業が連携して実現したものであり、建設業界のデジタル化という大きな潮流の中で、教育機関が果たすべき役割の一つのモデルケースとなり得ると考えています。

生産人口の減少という避けられない未来に立ち向かうために、建設DX、そしてそれを牽引する『新KKD』の実現は待ったなしの状況です。大学や専門学校が、産業界と密に連携しながら、こうした新しい価値観とスキルを学生たちに提供していくこと。それこそが、建設業界の持続的な発展を支え、ひいては私たちの社会基盤を守るための、最も確実な「未来への投資」に他なりません。

私たちも企業として、この変革の最前線に立ち、未来を担う人材の育成に積極的に貢献していく所存です。